Fest und Ekstase

Chelys-Lyra (Rekonstruktion)

Die Schildkrötenleier ist – wie heute die Gitarre – das im antiken Griechenland populärste Instrument, in dessen Spiel die Jugendlichen unterrichtet wurden. Demzufolge gehört es auch zum festen Kanon der Instrumente, die beim Symposion erklangen.

Griechenland, 600–300 v. Chr.

Rekonstruktion/Privatsammlung: Stefan Hagel (Wien)

Doppelaulos (Rekonstruktion)

Wie die Chelys-Lyra erfreuen sich die Auloi bei antiken Festen bis hin zu ausgelassenen Partys größter Beliebtheit. Ihr häufiges Auftreten im dionysischen Kreis verweist zum einen auf die erregende Wirkung der Aulosmusik. Zum anderen kann über die Verbindung mit den Satyrn und Dionysos eine Brücke zum alten Orient geschlagen werden, in dem die Schalmeien ebenso populär waren.

Griechenland, 1. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.

Paris, Louvre, Inv. E10962

Rekunstruktion/Privatsammlung: Stefan Hagel (Wien)

Werfen Sie auch einen Blick in unsere Werkstatt und in die Aulosvitrine bei unseren Highlights!

Audioguide: Choros – Reigentanz

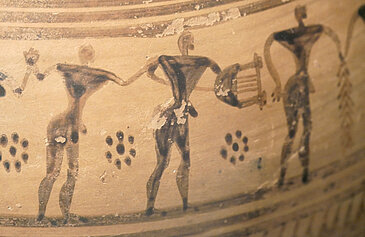

Spätgeometrische Reigentanzkanne

Der Reigentanz (griechisch: choros) von den sich an den Händen fassenden Männern und Frauen wird begleitet von einem Leierspieler. Die Darstellung zählt zu einer der frühesten Musikerdarstellungen in der griechischen Vasenmalerei und verbildlicht die enge Verzahnung von Musik, Tanz und Gesang in der Antike.

Attika (Griechenland), Ende 8. Jh. v. Chr.

Tübingen, Antikensammlung, 2657

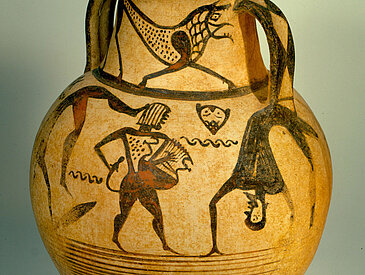

Orientalisierende Amphora mit Akrobaten

Zu den Klängen einer Leier zeigen zwei Tänzer eine akrobatische Einlage. Die Phorminx-Leier wird von einer Frau gespielt. Die unglaubliche Dynamik des Bildes wird verstärkt von der modern anmutenden Malerei der sog. orientalisierenden Silhouettenmalerei.

Caere (Italien), um 670–660 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, ZA-66

Audioguide: Dionysos

DIONYSOS

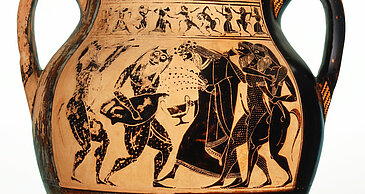

Amphora des Amasis

Jeweils ein aulosspielender Satyr begleitet das ganz dem Weingenuss bestimmte Treiben der Satyrn. Werden die Trauben auf der einen Seite noch von seinen Gesellen erst getreten, so folgt darauf ein ungezügelt, rauschhafter Tanz mit Dionysos.

Attika (Griechenland), 540–530 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L265

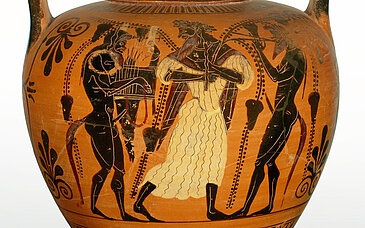

Amphora mit Dionysos

Der Gott des Weines wird in der Regel mit einem Trinkgefäß in der Hand dargestellt. Für die Musik sorgen seine männlichen Begleiter, die auf dem Aulos oder der Leier spielen. Dass hier ein Satyr in die Saiten einer Kithara greift, ist eine bemerkenswerte Ausnahme. Womöglich stimmt er einen Hymnos zu Ehren des Dionysos an, der die Bezeichnung Dithyrambos trägt.

Attika (Griechenland), um 500 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L209

Mündungsrand eines Mischgefäßes

Mänaden und Satyrn treten als Begleiter des Weingottes Dionysos gerne gemeinsam tanzend und musizierend auf (griechisch: thiasos). Unter den miniaturisierten Figuren kann man auch hier einen Satyr mit der Barbitos erkennen. Die anderen Wesen sind in ekstatischem Tanz gezeigt.

Attika (Griechenland), um 500 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L527a

Fragment eines Kelchkraters

Neben dem gelagerten Gott Dionysos spielt ein Satyr auf der Kithara, ein unterhalb stehender jugendlicher Satyr spielt auf einer Doppelschalmei. Aufgrund des Kitharödengewands, das der Satyr trägt, handelt es sich bei dieser Szene wohl um eine Darstellung eines heute verlorenen dramatischen Satyrspiels.

Attika (Griechenland), um 400 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, H5708

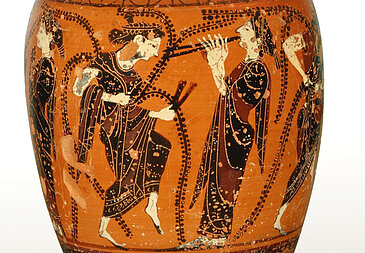

Lekythos mit Mänaden

Inmitten von Bäumen tanzt eine Gruppe von Frauen ausgelassen zu Aulosklängen. Ihr ekstatischer Tanz, der durch den Gebrauch von Klappern (griechisch: krotala) noch intensiviert wird, weist sie als Mänaden aus, die der Gefolgschaft des Dionysos angehören. In einem tranceartigen Zustand, der durch Musik und Tanz erreicht wird, ist eine göttliche Begegnung auch für Menschen mit Dionysos

möglich.

Attika (Griechenland), um 520 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L375

Musik im Garten des Königs Assurbanipal (Abguss)

Die berühmte ‚Gartenszene‘ aus dem Nordwestpalast des Königs Assurbanipal (668–627 v. Chr.) in Ninive memoriert den Sieg Assyriens über das östliche Nachbarland Elam. Der Kopf des besiegten Königs hängt zwischen den Zweigen einer Palme.

Ninive (Irak), 7. Jh. v. Chr.

London, British Museum, BM 124920

Audioguide: Palastmusik in Ninive

Silber-Schalmei eines Unbekannten (Replikat)

In zerbrochenem Zustand und damit seiner Klangfähigkeiten beraubt wurde die silberne Schalmei im Grab ihres Besitzers, eines Unbekannten, der zur Zeit der prächtig bestatteten frühdynastischen Könige von Ur lebte.

Ur (Irak); ca. 2450 v. Chr.

Philadelphia, Penn Museum, CBS 17554

Replikat: Marco Sciascia

ÖAW Wien, EMAP: Archaeomusica with the Support of the

Culture Programme of the EU

Audioguide: Silberne Doppelschalmei von Ur

Harfen sind die ältesten bekannten Saiteninstrumente. Auf bis zu 5000 Jahre alten Schrifttafeln aus Mesopotamien finden sich Darstellungen von einfachen Rundharfen. Im Laufe der Jahrtausende entwickelten sich verschiedene Formen. Die im 3. Jahrtausend v. Chr. in Ägypten und Vorderasien verbreitete Bogenharfe wurde im zweiten und ersten Jahrtausend v. Chr. von der Winkelharfe abgelöst, deren Klangkörper winkelartig an den Saitenhalter angefügt ist.

Zur Unterseite -> HARFENTYPEN

SYMPOSION

Schale mit Umzug der Symposiasten

Um die Außenseite der Schale bewegt sich eine Zug von ausgelassen tanzenden Männern (Komos), der zum Ende des Symposiums stattfindet. Der Leierspieler „missbraucht“ hier sein Instrument als Tragehilfe für einen Korb voller kleiner Snacks. Besondere Aufmerksamkeit kommt af der anderen Seite auch den beiden Hetären (Prostituierten) zu. Vor allem die Auletin wird von beiden Männern am durchscheinenden Gewand berührt.

Attika (Griechenland), um 480 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L479

Audioguide: Symposion

Attische Schale mit Symposiast

Liegend auf einer Kline singt der ältere Mann zu den Klängen seiner Barbitos. Im Hintergrund hängt ein Korb, an der Seite ein Etui für den Aulos. Bis in die Mitte des 5. Jh. v. Chr. war es üblich, dass die Athener selbst beim Symposium ihr musikalisches und vor allem dichterisches Können präsentierten.

Attika (Griechenland), um 510 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L472

Audioguide: Musik zum Symposium

Mischgefäß mit Symposiumsszene

Im Zentrum des Bildes steht eine Auletin, die die Aufmerksamkeit aller vier Männer auf sich zieht. Bei der Frau handelt es sich nicht ohne Zweifel um eine Hetäre (Prostituierte), es kann ebenso eine professionelle Musikerin sein, die mit ihrer Musik die Teilnehmer des Gelages unterhielt.

Attika (Griechenland), um 430 v. Chr.

Martin von Wagner Museum, L528

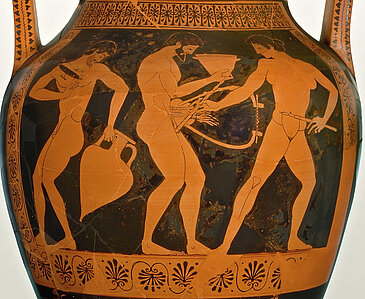

Amphora des Kleophrades

Die drei unbekleideten Figuren können aufgrund der Trinkgefäße als Teilnehmer des Komos am Ende des Symposions bezeichnet werden. Kann die Barbitos lediglich als das Attribut eines trunkenen Symposiasten bezeichnet werden, so wird der Aulos der unbekleideten Hetäre (Prostituierte) durch die geschickte Bildkomposition erotisch konnotiert.

Attika (Griechenland), um 500

Martin von Wagner Museum, L507

Weiter zu -> "KONZERT"